小さい子どもがいる、共働き世帯の一日。

それは気力と体力の限界に挑む一日。

と、表現すると大げさなように聞こえますが、ハッキリ言って大変です。大変過ぎます。

実際に何が大変か?と言うと、単純にやることが多い、これに尽きます。

まず、朝。

大人だけの生活なら、朝起きたら身支度をして、朝食を食べて、出勤するだけです。たまにゴミ出しがあるくらいでしょうか。

夫婦それぞれ各自のペースで準備ができます。朝食は、通勤途中にカフェで済ませることもできますし、職場がOKなら出勤してから自席で食べることだってできます。

これが小さな子どもがいると、そういう訳にはいきません。

起こすところから始まり、着替え、食事の世話、食後の歯磨き、さらに保育園への送迎が発生します。その全ての作業の途中に「ご機嫌取り」という精神力が必要な作業が入ってきます。

1人だけでも大変ですが、2人、3人といると目の回る忙しさです。

ここでは働く親の朝と夜のルーティンワークを考察してみようと思います。

幼児2人、1日のリアルなルーティン

基本データ

2人目の育児休業を終了し、復職した年が一番大変だったので、その当時のことを例に書きます。

基本データ

夫… フルタイム

妻… 時短勤務(8:30~16:30)

子1… 年少クラス(3歳)

子2… 0歳クラス(1歳)

朝のルーティン

- 5:30妻、起床。着替え、洗顔、トイレ。

- 5:45朝食作りスタート。下の子は離乳食のため別メニュー。

- 6:00夫、起床。身支度。

- 6:20子ども2人を起こし、着替えさせる。

- 6:304人で朝食スタート。

下の子が自分で食べられないし、上の子もまだ下手なのでてんやわんや。

- 7:00子どもたちにEテレを見せながら、朝食の片付け。

夫:汚されまくったテーブルを拭き、食器をキッチンへ持って行く。子どもの検温。

妻:食器を洗い、夫から検温結果を聞き、園の連絡帳を書く。 - 7:25TV終了。夫が2人を連れて家を出る。下の子はベビーカー。

夫:35分頃までに子どもたちを保育園に連れて行き、上の子を預けた後、下の子の部屋へ行き、準備物をセットする。オムツや手拭きタオル等、あれこれやることがあり、子どもを預けて終わりではない。

妻:炊飯ジャーにお米セット、汁物を作る、野菜を刻む等、可能な範囲で行う。 - 7:35掃除機がけ、戸締り。

妻:最低限の化粧をする。

- 7:45家を出る。

夫も園での作業を終え、駅に向かう。

- 7:55夫婦それぞれ駅へ向かい、電車で通勤。

別方向の電車に乗って、それぞれ通勤。

ポイント1:夫婦の連携無くして成立せず。

私が食事作りを担当し、夫は子どもの身支度を担当していました。夫婦の連携です。

1~2歳の子の食事って、ただ世話するだけでも大変です。親とは別メニューなので準備も手間ですし、食べさせるのも手間、そして後片付けも手間です。大人だけなら10分もあればいいのに、30分程度は見ていないといけません。

ポイント2:小さいうちは預けるだけで労力増大。

大人の足で5分くらいの場所にある園に預けていました。大人の足で5分でも、幼児・赤ちゃん連れだと10分はかかります。雨の日だとさらに時間が必要です。

我が家が当時利用していた園は、朝登園したら子どもを自動的に預かってくれる園ではなく、いろいろな作業を終えて、預ける部屋に連れて行くルールになっていました。

年少以上はある程度子どもがやるからいいのですが、未満児はさまざまな作業を終えてから初めて子どもを園に託せます。園に行ってからその場で検温がルールだったのでどんなに早くしても預けるだけで7~8分は見ておかねばなりません。ここに子どもの機嫌の悪さが重なると15分程度はかかります。

ベビーカーの折り畳み、収納という地味に手間のかかる作業があり、雨の日だとレインカバーもしているので、ますます大変な作業でした。

ポイント3:朝できる家事を可能な範囲で済ませておく。

夫が預けている間、私は最低限の家事を終わらせます。

夕飯の下ごしらえと、日当たりのいい場所に洗濯物を移動、掃除機がけなどです。

保育園への預けを担当する夫と家事をして家を出る私と、ほぼ同じ時間に駅へ行きます。逆方向の電車に乗って通勤です。

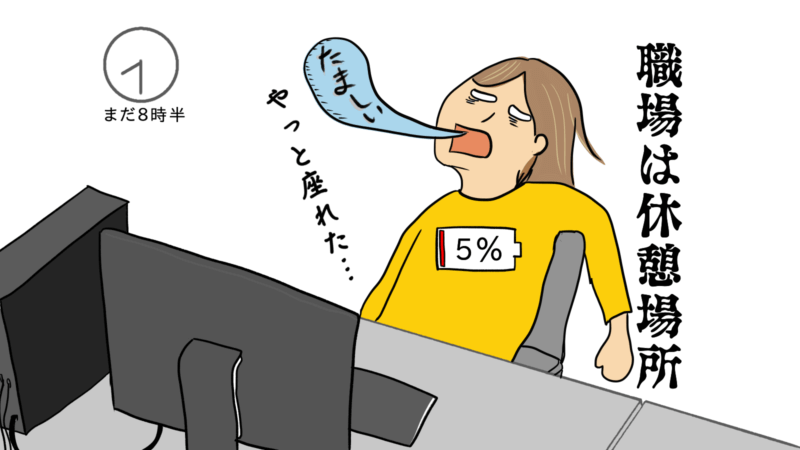

ポイント4:職場で休憩。

職場の自席についた時、ようやく一息付けます。

私がスマホだとすると、電池は5%くらいの気分です。仕事時間がむしろ休憩時間だと言ってしまえるくらい、起きてから出勤するまでが怒涛の作業の連続です。

子どものいない頃なら「あ~これから仕事かぁ~」ってなっていたのに、すごい心境の変化です。

夜のルーティン

時短取得している側に負担がかかります。

以下は夫の帰宅が遅く、寝かしつけに間に合わない、完全ワンオペパターンで書いております。

- 16:30退勤、駅までダッシュ

- 17:00自宅最寄り駅に到着

- 17:05一旦帰宅

部屋の換気をし、洗濯物を取り込む。

- 17:30保育園にお迎え

- 17:50子どもたちと帰宅

手を洗え洗え念仏を唱える。

- 18:00園バッグの片付けと明日の準備セット

下の子の園バッグを片付け、明日の準備やりつつ、上の子に片付けと準備を促す(片付ける片付けないバトル勃発)。

- 18:30夕飯作りスタート

1歳児の抱っこ攻撃を巧みにかわし続ける(無視するとも言う)。

- 19:00夕飯スタート

千手観音を夢見る。

- 19:20後片付け、風呂の用意

子どもたちに20分間だけ録画したEテレを見せ、その間に食事の片づけをする。お風呂も準備。

- 19:45お風呂タイム

母親と書いて母親と読む。

- 20:00風呂上がりのドタバタ

3歳児の体を拭き、自分の体を拭き、下の子を拭いて着替えをさせ、ドライヤーをする。乾燥対策として保湿剤も忘れずに塗る。

- 20:30絵本タイム後、寝室へ

寝落ちしてもいいように、家事は全て終えておく。

- 21:00就寝

この時間には寝落ちしている。

ポイント1:残業はしない。

残業しないと言うよりも、出来ないという方が合っています。残業してしまうと、その分寝る時間が遅くなるのでしません。したとしても月に1回くらい15分程で、大抵は退勤時間になったらサクッと帰ります。

ポイント2:一旦帰宅する。

園の方針にもよりますが、基本的にこれはやってはいけません。でも、やっていました(スミマセン)。駅→自宅→園の位置関係だったからです。

子ども2人を連れて帰ってからだと、どうしも手がかかる家事のみ、サーっと20分くらいで済ませます。翌日、保育園に持って行くべき荷物も少しだけ準備してお迎えに行きます(前日にセットした方が楽なため)。

雨の日は、徒歩5分の距離ですが車で迎えに行っていました。

帰りのお迎えも、作業が発生します。オムツが持ち帰りの園だったので自分の子のオムツ袋を外し、さらにそこに翌日の袋を付けます。ループタオルなども忘れずに回収します。

※ちなみに、今通っているこども園はお迎えに行くと帰りの用意が整った状態なので楽ちんです。親は教室まで行く必要は無く、入口で待てばいいだけです。

これは園の方針と言うしかありません。

ポイント3:帰宅後はタスクの嵐。

我が家は当時2階でした。帰宅すると、1階部分にベビーカーを置き、下の子を抱っこしつつ、荷物を抱えて階段を上ります。玄関前に下の子を下ろしたら、また階下に戻ってベビーカーも上に持って来ます。これだけで既にヘトヘトです。上の子は自分での足で2階まで行ってもらいます。

これ、自転車での送迎なら、子どもを自転車に乗せて固定して、家に着いたら固定を外して下ろして…という作業が発生するかと思います。車での送迎なら、チャイルドシートに固定して(以下略)。

ただ帰宅するというだけで、大人1人の時とは全く違う景色が見えます。

家に入ると3人で洗面所へ行き、手洗いをします。この習慣を付けるのが面倒ですが、手洗いするだけで風邪になる率が違うので必ずやっていました。

さて本番はここからです。

1歳児の園バッグから洗い物を出し、お食事エプロンはネットに入れて洗濯機に放り込みます。翌日の荷物をセットし、所定の場所に置きます。そうしながらも、下の子の要求に答えつつ、年少児に片付けと翌日の準備を促します。まぁこれが3日に1度はやるやらないでバトルになっていました。

当時通っていた園は、毎日、着替え袋が必要でした。

服の上下、下着、パンツ、ビニール袋を、きんちゃく袋に入れて毎日持って行きます。年長であっても、です。ループタオルも2枚必要です。

これらの片付けと翌日の準備を年少児に間違いなくさせるのに、半年はかかりました。アゲアゲしまくって片付けさせ、アゲアゲしまくって準備させます。私はこの時も、洗濯物を畳んで各自の棚に入れたり、食材を切ったりと、せわしなく動いています。

ここまでの、帰宅後のタスクをざっとまとめるとこうなります。

ポイント4:食事作りがままならない。

下の子は1歳なので甘えたい年齢です。食事を作っていると抱っこ抱っことせがんできます。うちはキッチンにゲートを取り付けていたので、ゲートの外で私を見ながら「だっこ、だっこ」と泣かれると辛いのですが、華麗にスルーします。相手にしていると何も出来ないからです。

ポイント5:千手観音を夢見る母親。

ワンオペでの食事はとにかく大変です。

下の子の口にご飯を入れながら、自分も食べ、上の子の様子をチラ見しながらの食事です。私はちっとも食べた気分になりません。食べてはいますが脳が食べたと認識してくれないのです。

食べ終わったら食べ終わったで、食後のテーブルは食べこぼしがいっぱいで、ゾッとする状態です。

2人の歯磨きを済ませ、TVを付けて録画したEテレを20分だけ見せます。

その間に食器を片付け、お風呂の準備をします。

20分経過したらTVを消し、2人をお風呂に誘います。拒否されたら、お風呂まで電車ごっこしようとご機嫌をとります。クタクタなのに。

サラッと書いただけで、いくつものタスクを同時に連続でこなしていることが分かります。

書き出してみてゾッとしました。

千手観音じゃないと手が足りませんね。

ポイント5:お風呂は戦場。

上の子から洗ってまず湯船にとにかく入れます。次に自分の髪を洗い、下の子を洗います。下の子も湯船に入れたら、自分の体を洗います。

自分の髪を先に洗うのは、髪を洗っている最中は湯船のチェックが出来ないからです。目視できる状態になってから、下の子を湯船に入れていました。

最後に自分も湯船につかり、2分ほどで出ます。子どもたちはまだお風呂で遊びたいと言いますが、冗談じゃない。何とか理由を付けて外に出します。

ターバン型のタオルを頭にかぶり、自分をササっと拭きます。浴室で上の子を拭き、外に出します。着替えをしてくれればいいですが、しない日もあります。しかし面倒見ていられないのでとりあえず放置です。

最後に下の子をを拭きます。一通り拭き終えたらバスタオルをマントのように体に撒いてあげます。

外に出たらまずドライヤーで髪を乾かします。この時の私の格好ですが、腰にバスタオルを巻いていればいい方で、素っ裸のことも多々ありました。

下の子を着替えさせたら、自分も着替え、上の子のドライヤーをします。その後自分の髪もドライヤーをかけます。ターバン型のタオルを巻いているのでわりと早くに乾きます。

冬場はこれに保湿剤を塗る作業が加わります。

ヘトヘトです。本当にヘトヘト。しかしここまで来たらゴールは近い。

ポイント6:寝かしつけはしない、寝る(気絶とも言う)。

押し入れから布団を出して整えます。絵本は3冊までと決めていたので、3冊読んでから寝室に入ります。この時、全ての家事をやり切った状態にします。

※我が家では最後にお風呂に入った人が洗濯して、干してから寝るというルールにしていたので、大抵は夫の仕事になっていました。

寝る時は何もしません。抱っこもトントンも何もせず、私はただ寝るだけです。親が寝ると子も寝るの法則があるように思います。仮に親の方が先に寝てしまってもどうってことはありません。

寝てなかろうとそんなことは知らん、ということです(汗)。

だいたい20時半頃には消灯していました。21時頃には私は夢の中です。気絶するように寝ていた、という方が正しいかもしれません。

以上は、夫が母子の就寝時間までに間に合わないパターンで書いています。

間に合った場合はもう少し楽になりました。

ポイント7:正常系だけを考えていると破綻する。

ルーティンの例は、いわば何も問題が無い日の一日であり、雨が強い日だったり、帰りに予防接種の予定がある日だったりすると、さらに大変になります。

そして子どもはいつもご機嫌ではないということも頭に入れておかねばなりません。登園拒否や、歩きたくないスト、降園拒否などさまざまなことを乗り越えて行かねばならいのです。

私は何かしら予定が入っている日は、夕飯は総菜を買って済ませていました。雨の日はタクシーで登園されているお宅もありました。子どもが小さいうちは、思い切ってお金で解決するのも手だと思います。

楽を買う!

共働きを楽にする考え方とは?

夫婦の連携は必須。夫は敵ではなく見方。

夫婦の連携は必須です。物理的にどちらかの仕事が激務で、時間が避けなかったにせよ、情報を共有して、夫婦が同じ方向を見るようにしないと共働きはうまく行きません。

「なぜ私だけが」

この考えを持ち始めるとイライラが蓄積し、意味のない争いに発展します。

園の情報を妻だけが把握していることが無いよう、家の一番分かりやすい場所に掲示します。

夫から

・保育園って、最大何時までだっけ?

・発表会っていつだっけ?

・参観日は何時から?

こういう質問を幾度なくされました。

最初は答えていましたが、途中から止めました。「そこに掲示しているから見てね」とだけ言います。答えても意味が無いからです。妻任せにしているから、脳に刻まれない。自分で確認すれば頭に入るものです。

利用できるものは何でも利用せよ!

生協、宅配、便利家電に、弁当屋。

実家に義実家、ファミサポ、病後児保育室。

何でも利用できるなら利用すべし。

屍期を乗りこえての所感

もう二度と戻りたくない!!

もう一度と言われたら無理だと答えます。無理無理の、無理です!しかし在宅勤務なら行けるかも知れません。

子は小3と年長に成長し、私はフルリモート勤務になりました。ただし夫が海外単身赴任中につき、完全なるワンオペ育児です。しかしこの当時よりはるかに楽に育児できています。子の成長って素晴らしい。思えば大変だったのは下の子が3歳まで。本当にキツイのって数年なんですよね。

屍期を何とか乗りこえて欲しいと思います。

以上。

コメント